L’approvazione della Direttiva Europea “Case Green”, ufficialmente conosciuta come EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), rappresenta una svolta epocale per la transizione energetica del patrimonio edilizio europeo. Questa misura, parte integrante del pacchetto “Fit for 55”, ha l’ambizione di ridurre drasticamente le emissioni di gas serra del settore edilizio, responsabile del 36% delle emissioni totali in Europa, e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Il nuovo quadro normativo impone obiettivi vincolanti per tutti gli Stati membri. Le nuove costruzioni dovranno essere a zero emissioni già a partire dal 2030 e sarà necessario lavorare sul patrimonio edilizio nel suo complesso per ottenere una riduzione media del consumo di energia primaria del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035 rispetto ai livelli del 1990. Il traguardo finale è la completa decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050.

Per approfondire, guarda qui il video completo del webinar Coffe with Caleffi!

Il parco edilizio italiano e le criticità da affrontare

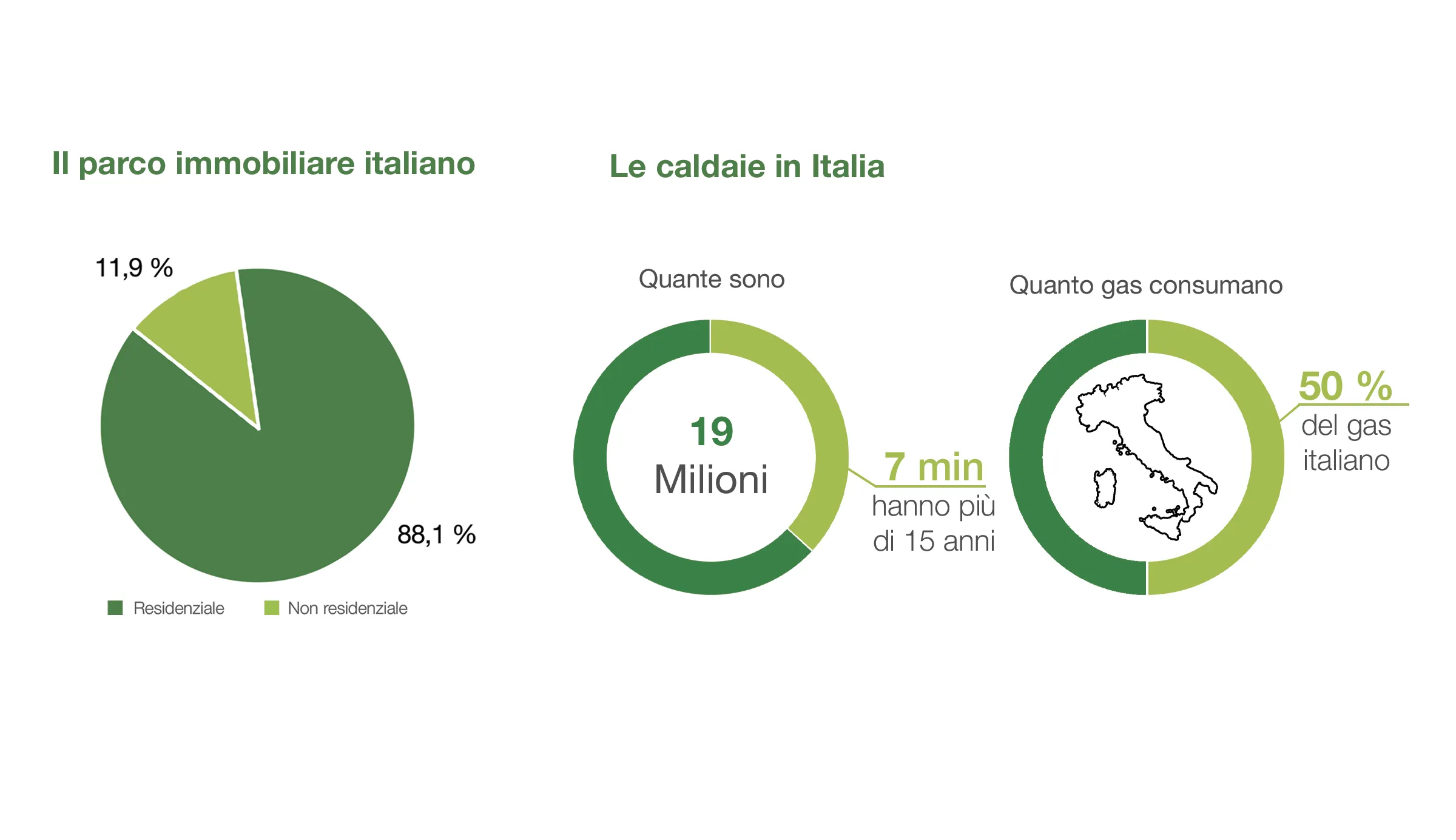

Il contesto italiano risulta particolarmente sfidante: circa l’88% degli edifici è di tipo residenziale e il 60% ha più di 45 anni. Il tasso ponderato di ristrutturazione energetica a livello europeo si attesta attualmente pari a circa l’1% annuo, un ritmo che, se mantenuto, renderebbe impossibile raggiungere gli obiettivi imposti dalla Direttiva. Inoltre, valutando le APE registrate (circa la metà dell’intero parco immobiliare italiano), solo l’1% degli edifici residenziali appartiene oggi alla categoria NZEB (Nearly Zero Emission Buildings), mentre la maggior parte si colloca nelle classi energetiche più basse (F-G).

Per rispondere a questa sfida, ogni Stato membro dovrà definire una traiettoria nazionale di riqualificazione. In Italia, questa traiettoria potrebbe concretizzarsi attraverso l’atteso Conto Termico 3.0, il cui lancio potrebbe rappresentare un’opportunità per incentivare gli interventi di efficientamento in questi primi anni.

Fonte immagine: Ing. Annachiara Castagna, «Le case d’Italia: emissioni, efficienza e consumi» (elaborazione dati ISTAT, ENEA, Legambiente, IEA e DB Eurostat)

Alcune soluzioni impiantistiche per la decarbonizzazione

Una delle misure più significative della direttiva è lo stop agli incentivi per l’installazione di caldaie a combustibili fossili, previsto a partire dal 1° gennaio 2025. Le nuove installazioni dovranno puntare su sistemi a zero emissioni, rendendo centrale il ruolo delle pompe di calore. Questa tecnologia, ormai matura e affidabile, è in grado di garantire elevate prestazioni sia per il riscaldamento che per il raffrescamento, specie se abbinata a impianti radianti e a sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC).

Le configurazioni impiantistiche possibili sono diverse e adattabili al grado di riqualificazione dell’edificio:

- passaggio da caldaia a pompa di calore su impianti esistenti;

- retrofit completo con pompa di calore, accumulo sanitario, pannelli radianti e VMC;

- impianti ibridi con caldaia di supporto solo per ACS, uniti da un separatore idraulico inerziale.

Una buona progettazione prevede l’integrazione tra generazione della potenza termica, strategia di distribuzione e involucro edilizio. L'insieme di questi aspetti porta spesso alla scelta di serramenti ad alte prestazioni, isolamento termico, pompe di calore e fotovoltaico. Le termoregolazioni smart e il controllo remoto completano il sistema, migliorando l’autoconsumo e il comfort.

Un caso pratico, relativo alla riqualificazione di una villa di 400 m² in provincia di Varese, dimostra concretamente i benefici di questo approccio olistico. Grazie a fotovoltaico da 20 kW, due pompe di calore in cascata, centrale termica compatta, VMC con scambiatore entalpico, rifacimento dell’involucro esterno, sostituzione dei serramenti e gestione intelligente della climatizzazione, è stato possibile portare l’edificio da classe G a A4, garantendo massimo comfort e consumi minimi.

Regolamento F-Gas e nuovi refrigeranti: cosa cambia per le pompe di calore

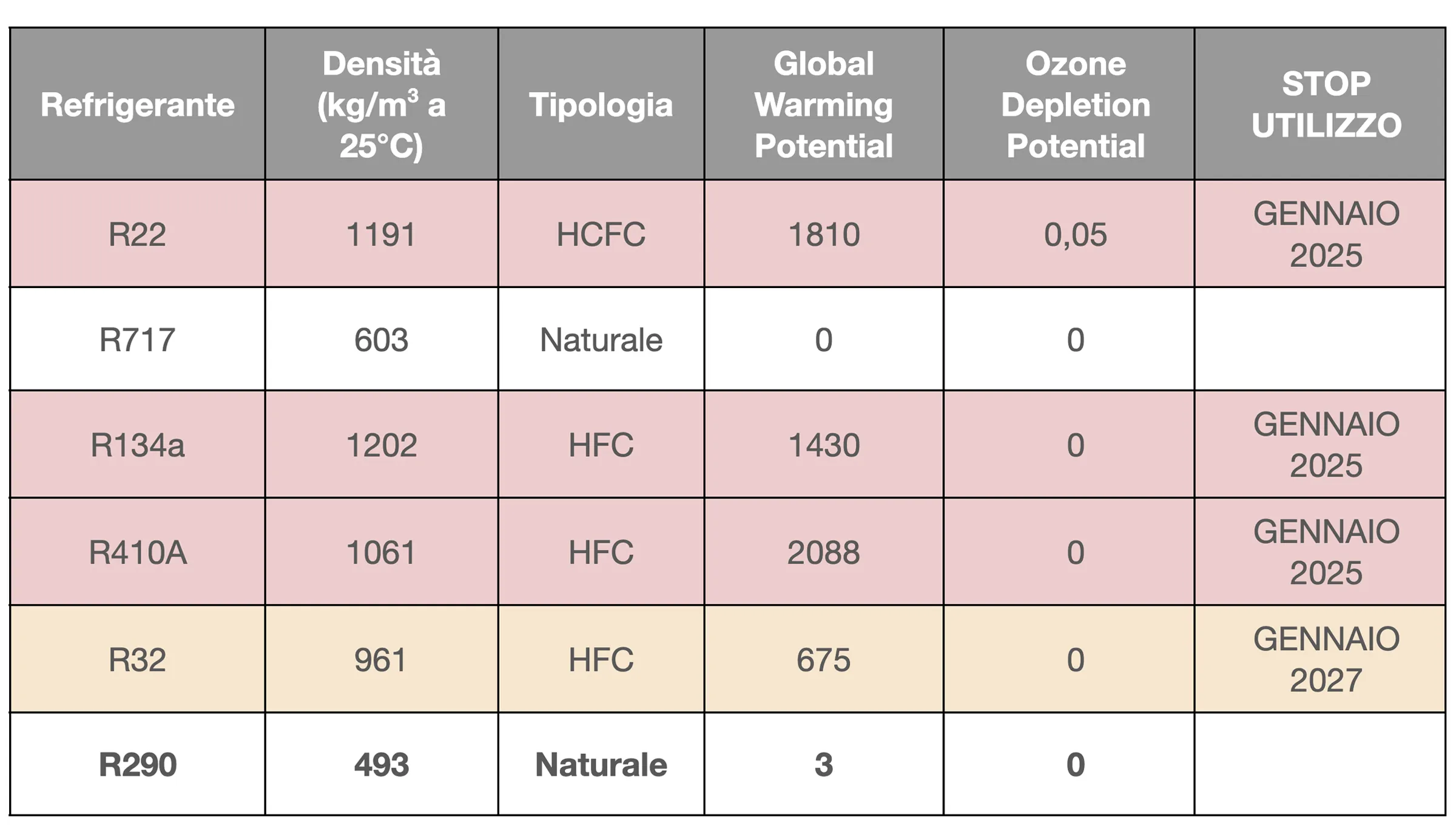

Un altro aspetto determinante è la regolamentazione dei gas refrigeranti, elemento chiave per la sostenibilità ambientale delle pompe di calore. Il nuovo Regolamento F-Gas (2024/573) stabilisce precise scadenze per la riduzione del GWP (Global Warming Potential) dei refrigeranti impiegati:

- dal gennaio 2025 sarà vietato l’uso di refrigeranti con GWP ≥ 750 in quantità superiori a 3 kg;

- dal gennaio 2027 lo stop si estenderà anche ai refrigeranti con GWP ≥ 150 per pompe di calore di potenza inferiore a 12 kW.

Questo cambiamento porterà all’adozione diffusa di refrigeranti naturali come il propano (R-290), che presenta un GWP molto basso e buone prestazioni termiche, ma richiede maggiore attenzione in fase di installazione per le caratteristiche infiammabili (norme ATEX). Le pompe di calore R-290 possono raggiungere temperature di mandata superiori ai 70 °C, rendendole adatte anche in caso di sostituzione su impianti radianti o a termosifoni. Bisogna comunque ricordare che con temperature di mandata così elevate l’efficienza si riduce notevolmente e sarebbe più opportuno rivedere la tipologia di distribuzione in funzione del generatore.

Nel complesso, l’efficienza di un sistema dipende da molteplici fattori: non basta sostituire la caldaia con una pompa di calore, ma occorre intervenire sull’involucro, sulla distribuzione e sulla produzione di energia elettrica con il fotovoltaico o termica con il solare termico. L’ottimizzazione deve essere sistemica.

La Direttiva Case Green impone quindi un cambio di passo deciso per tutto il settore edilizio europeo. Le pompe di calore, l’integrazione con fonti rinnovabili, la riqualificazione dell’involucro e la gestione intelligente degli impianti rappresentano le leve fondamentali per raggiungere gli obiettivi ambientali. Le soluzioni tecnologiche esistono, ma serve un quadro normativo chiaro e stabile, accompagnato da strumenti finanziari efficaci, per garantire una transizione graduale ma inevitabile verso edifici a zero emissioni.

Domande frequenti

Quali impianti potranno ancora essere incentivati dopo il 2025?

Dopo il 1° gennaio 2025 non saranno più incentivabili le caldaie alimentate esclusivamente da combustibili fossili. Saranno ancora ammissibili sistemi ibridi o pompe di calore, anche integrati con fotovoltaico o VMC.

Posso utilizzare una pompa di calore in un impianto con radiatori esistente?

È possibile utilizzare le pompe di calore con gli impianti a radiatori esistenti, valutando però il rendimento in fase progettuale con un salto termico minore. In caso di potenza termica non sufficiente con i terminali esistenti sarebbe necessario intervenire anche su questi.

Come gestire la climatizzazione estiva in un edificio riqualificato?

È consigliata l’integrazione con VMC dotata di batteria di post-trattamento e deumidificazione. In alternativa si può ricorrere a pompe di calore reversibili collegate a pannelli radianti.

È sufficiente installare un grande impianto fotovoltaico per raggiungere la classe A?

No. La classe energetica dipende da diversi parametri, inclusa l’efficienza dell’involucro. Una produzione fotovoltaica elevata aiuta, ma deve essere accompagnata da una buona coibentazione e impianti performanti.

Cosa si intende per “casa a emissioni zero”?

Si intende un edificio in grado di bilanciare il proprio consumo di energia primaria con la produzione da fonti rinnovabili. Questo implica sia alta efficienza, sia autoproduzione tramite impianti rinnovabili come FV o solare termico.

Qual è il ruolo del Conto Termico 3.0?

Il Conto Termico 3.0 rappresenta uno degli strumenti più attesi per incentivare la transizione impiantistica, in particolare per la sostituzione delle caldaie e l’installazione di pompe di calore, pannelli solari e VMC.

Da quando non si potranno più installare caldaie a gas nelle nuove costruzioni? Attualmente si possono installare caldaie a gas senza incentivi?

La direttiva ci dice che non si potranno più installare caldaie a combustibile fossile dal 2040 e ne disincentiva l’utilizzo chiedendo addirittura di eliminarle per quell’anno. Viene infatti detto che: “[...] eliminazione graduale dei combustibili fossili nel riscaldamento e nel raffrescamento per ottenere progressivamente l’eliminazione completa delle caldaie a combustibile fossile entro il 2040;”

Inoltre, stando alla comunicazione C/2024/6206 del 18 ottobre 2024 della Commissione Europea non è più possibile per gli stati membri non è più possibile offrire incentivi per l’installazione di caldaie a combustibile fossile dal 2025. Questo significa che è ancora possibile installare caldaie a gas ma senza la possibilità di incentivi se non nei casi particolari definiti dalle direttive.

La possibilità di usufruire di detrazioni fiscali per sistemi ibridi vale solo per i sistemi factory made certificati?

Da quanto viene detto nella direttiva EPBD non è specificato se l’impianto ibrido deve essere factory made o creato ad hoc per la specifica applicazione. Viene però messo l’accento sul fatto che è possibile fornire incentivi solo se vi è una forte presenza di energia rinnovabile nel sistema ibrido.

“Dovrebbe comunque essere possibile fornire incentivi finanziari per l’installazione di impianti di riscaldamento ibridi con una quota considerevole di energie rinnovabili, come la combinazione di una caldaia con un impianto solare termico o con una pompa di calore. [...] “

Da quando le case dovranno diventare a emissioni zero? L’utilizzo di una pompa di calore comporta una quota di energia presa dalla rete, come va considerata?

La direttiva EPBD si concentra sul patrimonio immobiliare, andando a tracciare gli obiettivi per gli edifici e richiedendo che questi abbiano una domanda molto bassa di energia e senza emissioni in loco o comunque con emissioni molto contenute. In particolare dal 2030 tutti gli edifici di nuova costruzione dovrebbero essere ad emissioni zero e gli edifici esistenti dovrebbero diventarlo entro il 2050. Questo significa che l’energia elettrica sottratta dalla rete per il funzionamento del generatore non è considerata direttamente nella EPBD perché soggetta ad altre direttive.

“L’ambizione rafforzata dell’Unione in materia di clima ed energia richiede una nuova visione per l’edilizia: edifici a emissioni zero con una domanda molto bassa di energia, zero emissioni in loco di carbonio da combustibili fossili e un quantitativo pari a zero, o molto basso, di emissioni operative di gas a effetto serra. Tutti gli edifici nuovi dovrebbero essere a emissioni zero entro il 2030, e gli edifici esistenti dovrebbero diventare a emissioni zero entro il 2050.”

Quali sono le implicazioni in termini di spazio e di componenti nel caso di passaggio da caldaia a pompa di calore? In caso di poco spazio ha senso passare dagli impianti autonomi ad un impianto ibrido centralizzato?

Il cambio di generatore da caldaia a pompa di calore comporta sicuramente alcune accortezze dovute alle necessità del generatore come l’utilizzo di un accumulo inerziale (2,5 - 3,5 l/kW), un accumulo per l’acqua calda sanitaria (circa 50 - 70 l/utilizzatore) e la valvola deviatrice. Tutti questi componenti sono necessari per il corretto funzionamento dell’impianto a pompa di calore e va valutato caso per caso dove andare a posizionarli, anche se questo può comportare alcune difficoltà in assenza di locali tecnici sufficientemente grandi.

La soluzione con un impianto ibrido centralizzato è sicuramente valida e va valutata con il progettista caso per caso.

Come si collocano gli impianti di teleriscaldamento nel contesto della Direttiva “EPBD” volta al risparmio energetico ed all'ottimizzazione dei consumi?

La direttiva spinge per considerare l’implementazione o l’integrazione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento nell’ottica del risparmio energetico. I benefici del teleriscaldamento/teleraffrescamento hanno sicuramente un impatto positivo sugli edifici a basse emissioni e questi sono valutati nel calcolo all’interno della quota rinnovabile.

Quali differenze ci sono tra le riqualificazioni nei contesti di abitazioni singole e nei condomini, con riferimento alla direttiva “EPBD”?

Nei contesti condominiali ci sono sicuramente delle complessità maggiori nell’affrontare delle riqualificazioni, sia per quanto riguarda la condivisione della scelta tra tutti i condomini sia perché ci sono diverse possibilità impiantistiche.

Ogni caso va valutato assieme al termotecnico per scegliere la configurazione migliore tra le varie disponibili, per esempio impianti autonomi a pompa di calore, un impianto centralizzato a pompa di calore o ibrido, l’acqua calda sanitaria in un impianto centralizzato e il condizionamento in maniera autonoma tramite pompe di calore ad espansione diretta, ecc. .

In Piemonte, negli edifici composti da più di 4 unità abitative con impianto centralizzato non è possibile passare a generatori autonomi. Come si inserisce questo aspetto all’interno della direttiva “EPBD”?

La direttiva EPBD non va così nel dettaglio, anche perché vuole andare a definire degli obiettivi di più ampio respiro senza scendere troppo nelle modalità esecutive. Per quanto riguarda il passaggio a generatori autonomi da un impianto centralizzato restano in vigore le attuali normative sia sul distacco dall’impianto centralizzato che sulla creazione di una nuova forma impiantistica.