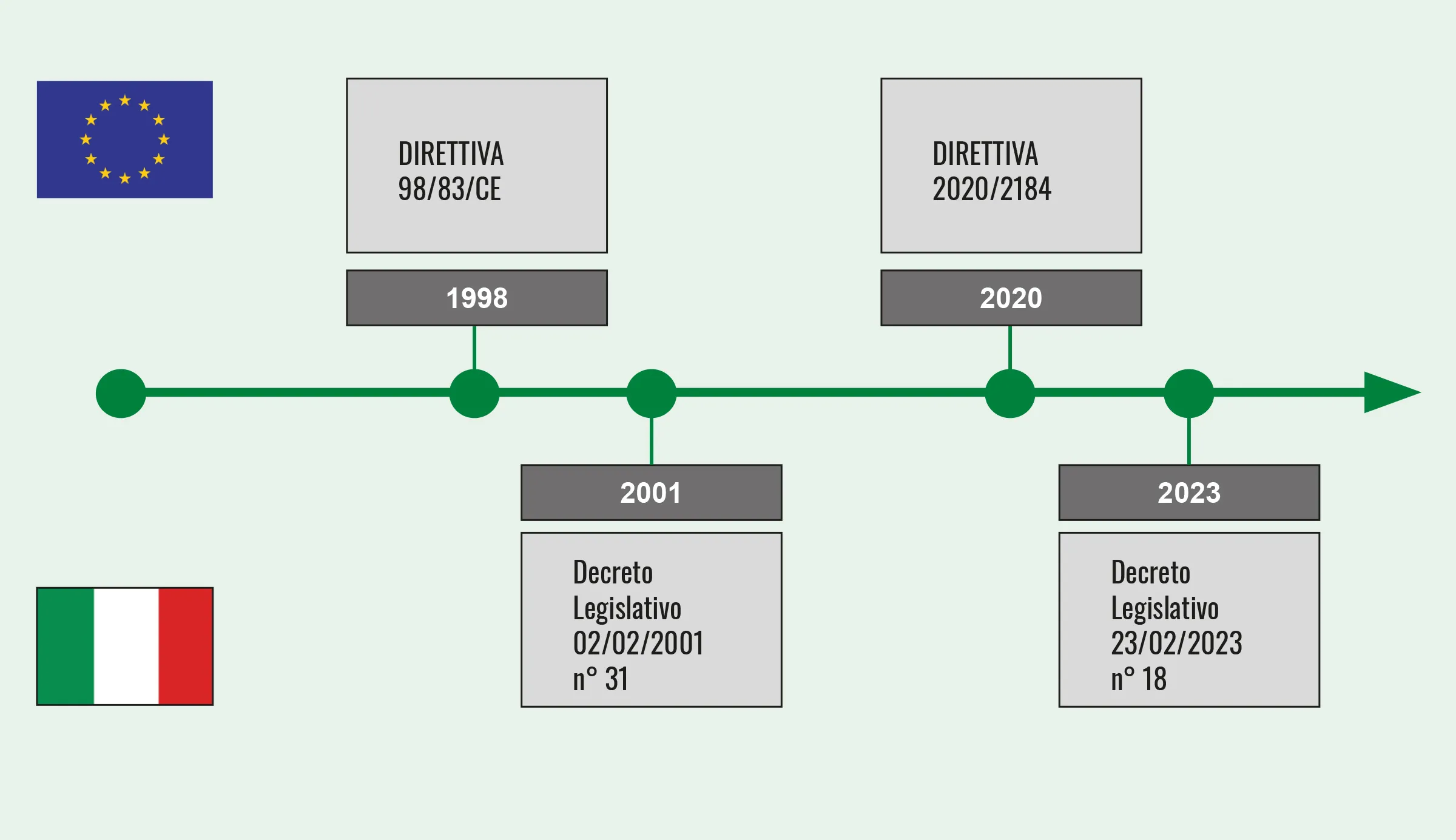

Con l’adozione del Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, l’Italia ha recepito la direttiva europea UE 2020/2184, conosciuta come Drinking Water Directive. Il nuovo decreto sostituisce il precedente D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e introduce un cambiamento radicale nel paradigma della qualità dell’acqua potabile, estendendo l’approccio alla sicurezza idrica fino al punto di utilizzo all’interno degli edifici.

Il nuovo Decreto Legislativo si pone l’obiettivo di garantire un controllo sistematico e continuo lungo l’intera filiera dell’acqua potabile, dal prelievo alla distribuzione finale, assegnando nuove responsabilità e strumenti per la gestione del rischio lungo tutta la catena distributiva dell’acqua. Per la prima volta, vengono introdotte responsabilità specifiche anche per quanto riguarda le reti interne agli edifici, fino al rubinetto dell’utente.

Una delle novità più rilevanti è l’introduzione della figura del Gestore della Distribuzione Idrica Interna (GIDI), cioè il responsabile della qualità dell’acqua all’interno degli edifici. Inoltre, il decreto introduce un sistema di classificazione degli edifici basato sul livello di rischio, fondamentale per identificare le strutture che necessitano controlli più stringenti.

Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA) e linee guida ISTISAN

L’articolo 6 del decreto prevede che la gestione del rischio venga affrontata attraverso l’elaborazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA), supportati dalle linee guida ISTISAN 22/33 e ISTISAN 22/32 dell’Istituto Superiore di Sanità.

Il gestore idropotabile esterno, come definito all’art. 8, ha il compito di redigere i PSA relativi alla rete esterna. L’art. 9 introduce, invece, la necessità di effettuare la valutazione e la gestione del rischio anche nei sistemi di distribuzione interna degli edifici prioritari, che sono elencati nell’allegato VIII del decreto.

Questa estensione della responsabilità rappresenta un’importante innovazione per il settore, perché introduce un approccio più olistico alla sicurezza dell’acqua.

Gestione del rischio e responsabilità

Il decreto stabilisce una netta distinzione tra le competenze del gestore idrico integrato e quelle del GIDI. Il primo è responsabile fino al punto di consegna, generalmente identificato con il contatore, mentre il secondo ha competenza dalla consegna fino al punto d’uso. Questa chiara suddivisione delle responsabilità consente una gestione precisa della qualità dell’acqua lungo tutta la filiera, prevenendo criticità nella cosiddetta tratta “interna”.

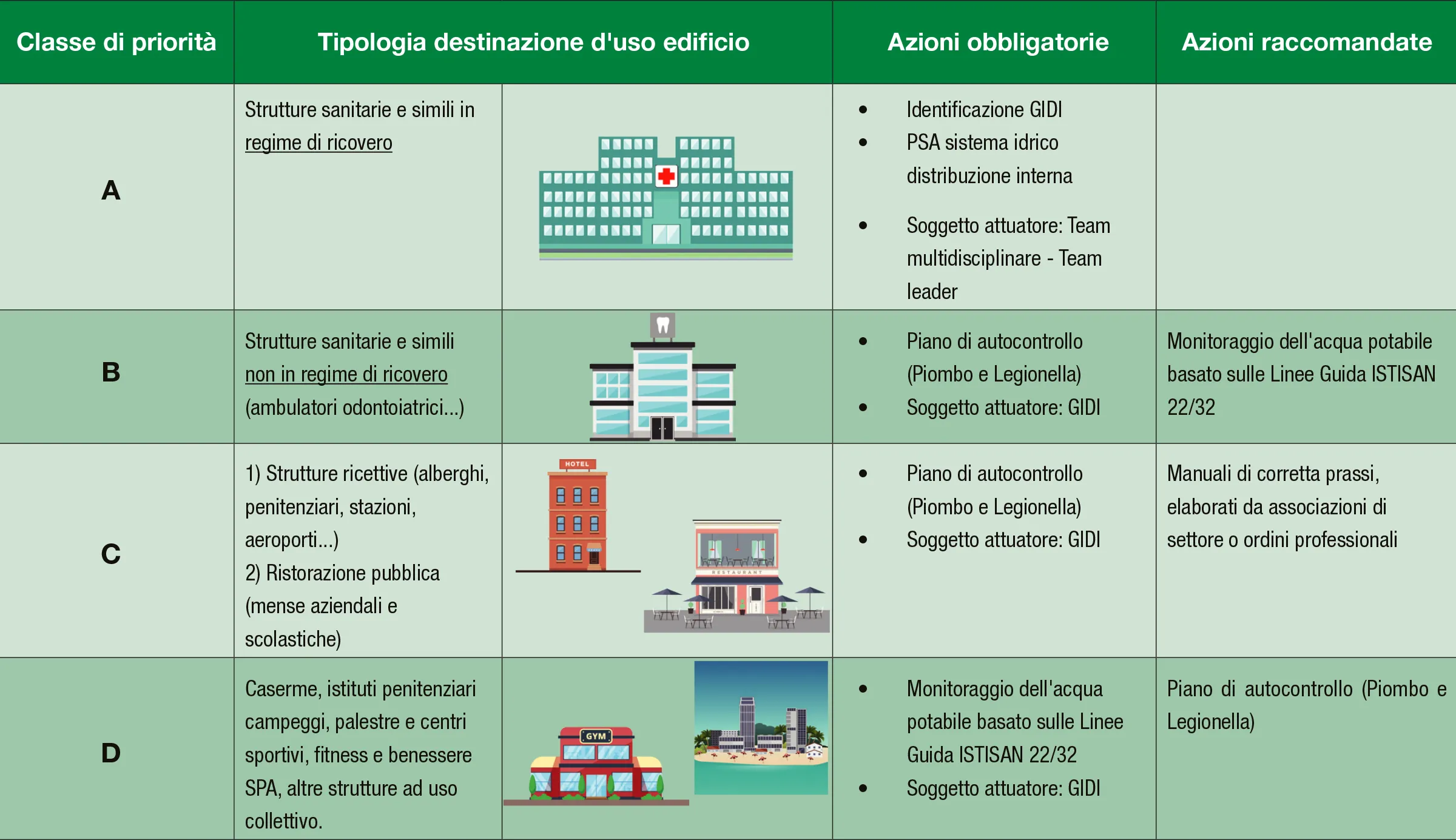

Un altro elemento centrale introdotto dalla normativa è la classificazione degli edifici secondo il livello di rischio. Gli edifici prioritari, in base alla vulnerabilità delle persone che li frequentano e alla tipologia di attività svolte, sono suddivisi in quattro classi principali: A, B, C e D, con l’aggiunta della classe E per edifici non prioritari.

- Classe A: strutture sanitarie in regime di ricovero

- Classe B: strutture sanitarie non in regime di ricovero (es. ambulatori)

- Classe C: strutture ricettive e ristorazione pubblica

- Classe D: caserme, istituti penitenziari, centri sportivi

- Classe E: edifici non prioritari (es. condomini, uffici)

Ogni classe prevede specifiche azioni obbligatorie e raccomandate, come l’identificazione del GIDI, la redazione di PSA o l’attuazione di piani di autocontrollo mirati.

Identificazione delle acque non potabili

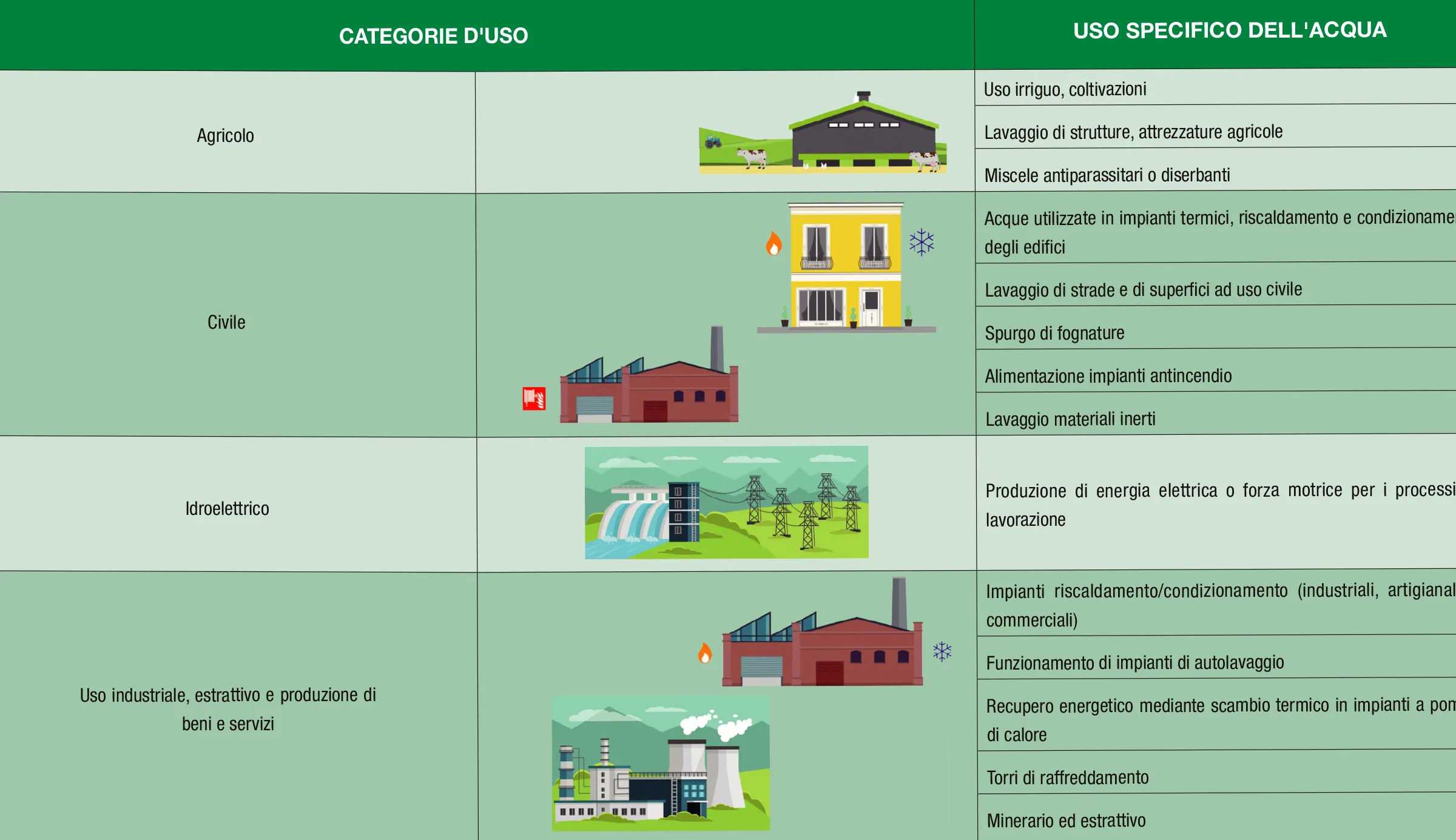

Il decreto pone grande attenzione sull’individuazione delle acque non potabili, ovvero quelle che, per modalità d’uso o contaminazioni, non possono essere considerate idonee al consumo umano. È essenziale evitare qualsiasi tipo di miscelazione e contaminazione tra rete potabile e rete non potabile, tramite segregazione fisica o dispositivi anti-riflusso.

Le categorie che rendono l’acqua non potabile includono l'uso:

- Agricolo: ad esempio uso irriguo, miscele con antiparassitari;

- Civile: ad esempio impianti termici, lavaggi civili e spurghi;

- Idroelettrico: ad esempio produzione di energia;

- Industriale: ad esempio impianti di lavaggio o raffreddamento.

Questi usi possono alterare irreversibilmente la qualità dell’acqua e richiedere misure preventive severe per evitare contaminazioni.

Prevenzione del riflusso e dispositivi di protezione

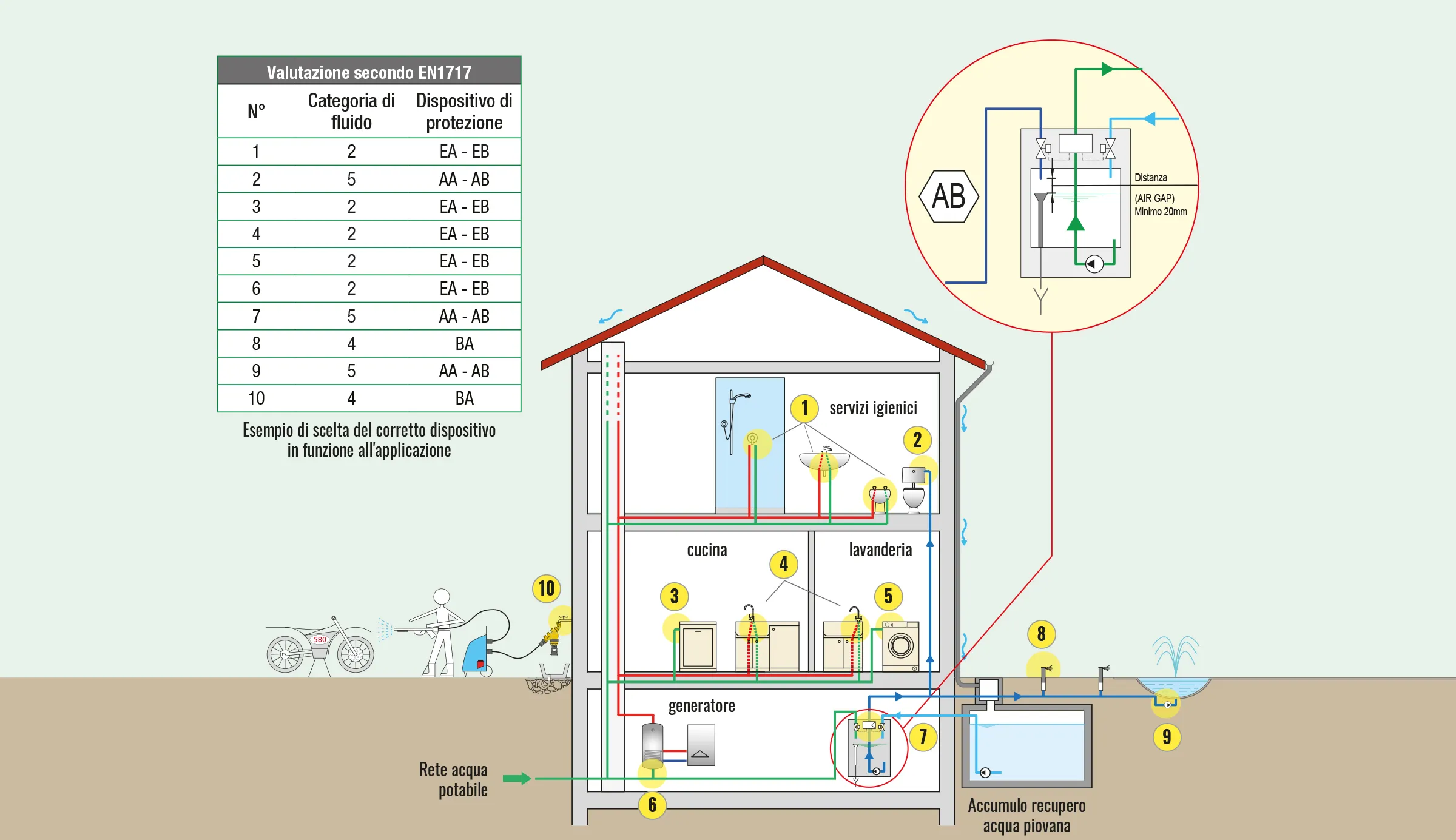

La norma europea EN 1717:2000, richiamata dalle linee guida ISTISAN 22/32, rappresenta il riferimento principale per la prevenzione del riflusso di fluidi all’interno della rete idrica. In base al tipo di fluido e al rischio di contaminazione, è necessario adottare dispositivi di protezione specifici, che siano posizionati nei punti critici della rete interna.

Dall'analisi, anche in una struttura relativamente semplice, emerge chiaramente come siano presenti diverse tipologie di reti. Ciò richiede particolare attenzione in vari punti dell'edificio per garantire il mantenimento della qualità dell'acqua. La scelta del corretto dispositivo di disconnessione (EA, EB, AA, AB, BA, CA) è essenziale per salvaguardare la salute pubblica.

Ad esempio, in un edificio residenziale dotato di un impianto per il recupero dell'acqua piovana, l'acqua raccolta non è considerabile potabile a causa dell’assenza dei requisiti chimico-fisici e microbiologici necessari.

L'utilizzo di un dispositivo di protezione di categoria 5, identificato come AB, è essenziale per prevenire il rischio di ritorno di fluido contaminato nella rete idrica principale. La funzione principale di questi dispositivi è quella di assicurare una separazione fisica (air gap) tra la rete idrica e il sistema a valle, impedendo così qualsiasi possibilità di contaminazione accidentale.