La revisione della Direttiva EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), giunta alla sua quarta edizione, rappresenta una delle più grandi sfide che l’edilizia europea e italiana dovranno affrontare nei prossimi anni.

Con l’obiettivo dichiarato di raggiungere un parco immobiliare a zero emissioni entro il 2050, la nuova EPBD IV introduce una visione ambiziosa, centrata su ristrutturazioni profonde, digitalizzazione, riduzione dei consumi energetici e decarbonizzazione degli impianti.

Per approfondire, guarda qui il video completo del webinar Coffe with Caleffi!

Edifici a zero emissioni: l’obiettivo entro il 2050

A partire dagli anni ‘90, diverse direttive hanno cercato di tracciare una strada più sostenibile per tutta l’Europa. Nella fase iniziale, l’obiettivo principale era quello di evitare l’esaurimento delle risorse energetiche fossili, promuovendo la diffusione degli edifici a consumo quasi nullo, noti come NZEB (Nearly Zero Energy Buildings). In questo contesto, il termine “quasi zero” indicava un approccio pragmatico: realizzare edifici quanto più efficienti possibile, su basi tecniche ed economiche, tenendo conto delle condizioni climatiche locali e della disponibilità di tecnologie. Le soglie di prestazione erano definite sulla base del principio della cost optimality, secondo calcoli nazionali, senza introdurre obblighi stringenti sugli edifici esistenti.

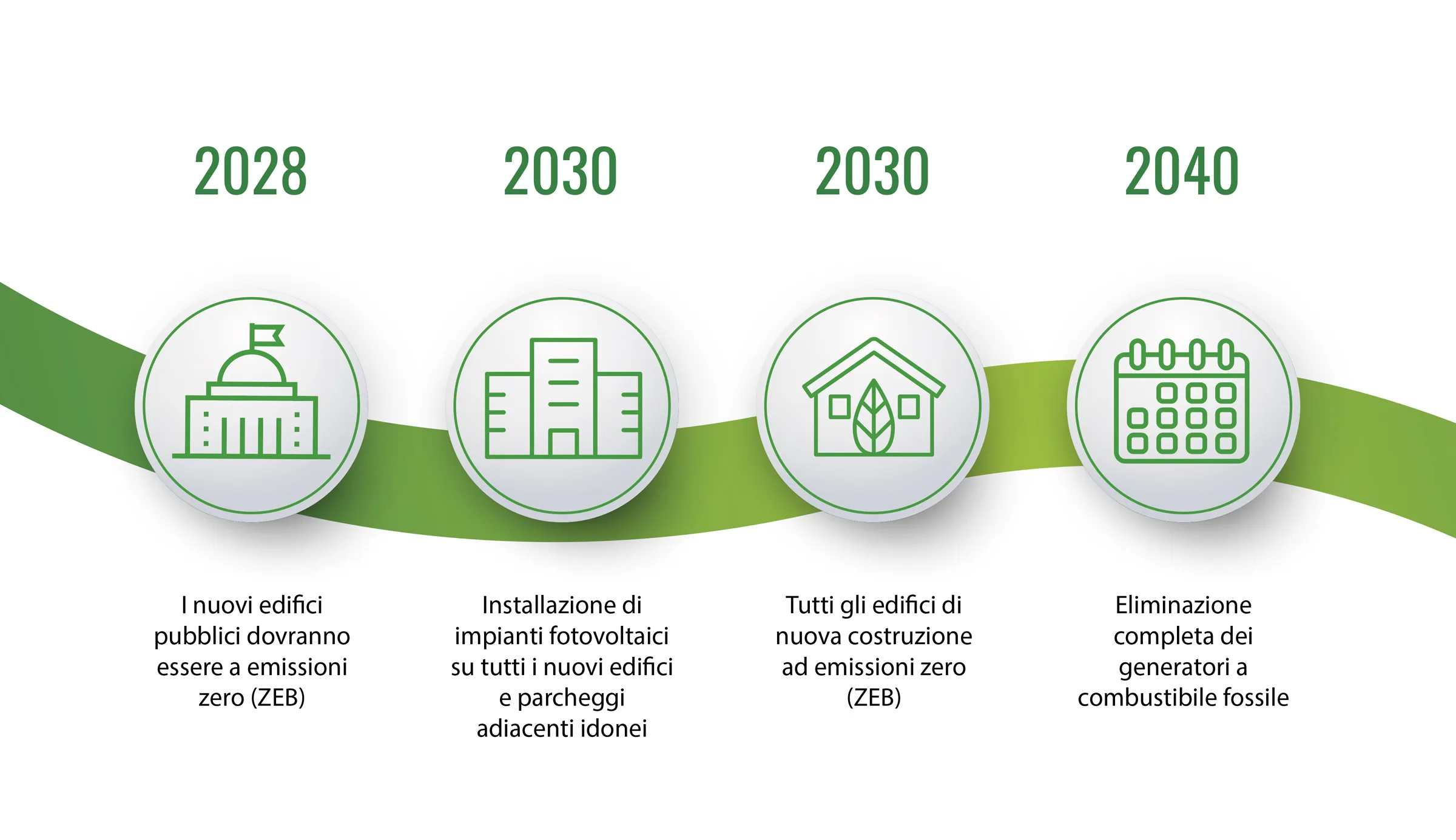

Con la nuova EPBD IV, il focus si sposta dal semplice contenimento dei consumi alla riduzione delle emissioni di CO₂ attraverso l’introduzione del concetto di “edificio ad emissioni nulle” (ZEmB - Zero Emission Building). Inizialmente concepito come edificio a emissioni zero assolute, il concetto è stato progressivamente modulato, arrivando a definire edifici con emissioni locali quasi nulle, a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti energetici e impiantistici. A differenza delle precedenti direttive, la EPBD IV rende strutturale l’obbligo di intervento anche sugli edifici esistenti, oltre a introdurre nuovi requisiti energetici per le costruzioni di nuova realizzazione. Questi interventi sono scanditi da un calendario molto ambizioso dato dall'Unione Europea in termini di riduzione del consumo di energia da fonti primarie. Tuttavia, durante il processo di discussione e approvazione della direttiva, è emerso un certo ridimensionamento degli obiettivi, pur mantenendo l’intento di azzerare le emissioni. Le tempistiche restano particolarmente stringenti e, con i ritmi attuali, sembra difficile raggiungere gli obiettivi prefissati, lasciando intravedere possibili modifiche future per allineare strumenti, vincoli e traguardi ambientali.

Un altro pilastro della Direttiva riguarda la ristrutturazione degli edifici esistenti. A partire da quest’anno, sarà necessario lavorare sul parco immobiliare esistente per adeguare energeticamente gli edifici meno performanti. In particolare, per i non residenziali si prevede che entro il 2030 il 16% degli edifici con la peggiore prestazione venga riqualificato e un ulteriore 26% entro il 2033.

È inoltre fondamentale il ruolo della valutazione della prestazione energetica media dell’edificio, riferita al 2020. Questo parametro sarà utilizzato come base di confronto per valutare i miglioramenti ottenuti, con l’introduzione di strumenti di monitoraggio più precisi e il potenziamento degli APE (Attestati di Prestazione Energetica), che dovranno essere digitali, accessibili e aggiornati a livello europeo.

Strumenti e strategie per l’efficienza: impianti, digitalizzazione e rinnovabili

Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi della EPBD IV, sarà necessario ricorrere a una combinazione integrata di tecnologie, normative e incentivi. Gli impianti giocheranno un ruolo cruciale, in particolare attraverso la decarbonizzazione degli impianti termici, la diffusione delle pompe di calore e l’integrazione delle energie rinnovabili.

La Direttiva prevede il progressivo abbandono dei combustibili fossili. Le pompe di calore a metano, ad esempio, non rientrano più nelle soluzioni previste per gli edifici a zero emissioni, così come i sistemi ibridi. Il futuro è orientato verso impianti completamente elettrici, alimentati da fonti rinnovabili, anche grazie allo sviluppo del fotovoltaico e alla diffusione di energia certificata 100% green.

Fondamentale sarà anche il contributo della digitalizzazione. Gli smart meter, la domotica, i Building Automation Systems (BACS) e gli strumenti di controllo predittivo permetteranno una gestione più efficiente degli impianti, con riduzione dei consumi e delle emissioni.

A livello normativo, l’Italia dovrà adeguare diverse leggi e regolamenti per allinearsi alla direttiva. Tra gli aggiornamenti previsti troviamo il Decreto Requisiti Minimi 2025 (DM 26/06/2015), che dovrà essere modificato per recepire i nuovi requisiti minimi sia per gli edifici esistenti sia per quelli nuovi. Inoltre, il nuovo Testo Unico Rinnovabili, già in vigore, semplifica l’installazione di impianti fotovoltaici e pompe di calore, promuovendo un contesto favorevole alla transizione energetica.

Il ruolo centrale dei professionisti

Uno degli aspetti chiave della nuova direttiva EPBD IV riguarda il coinvolgimento attivo e responsabile dei professionisti del settore edilizio e impiantistico, chiamati a svolgere un ruolo centrale nella transizione energetica degli edifici. In un contesto normativo in rapido cambiamento, caratterizzato da obiettivi sempre più ambiziosi e da strumenti tecnici evoluti, il contributo di progettisti, installatori, energy manager e tecnici specializzati diventa determinante per il successo delle politiche europee.

Il professionista non è più soltanto un esecutore tecnico, ma assume un profilo multidisciplinare che integra competenze normative, impiantistiche, energetiche e digitali. La nuova EPBD IV, infatti, prevede l’adozione diffusa di strumenti di valutazione energetica avanzati (come l’APE digitale), l’integrazione di sistemi domotici, la predisposizione di audit energetici dettagliati e la capacità di gestire interventi su edifici storici o complessi. Il professionista diventa così il mediatore tecnico tra obiettivi istituzionali e possibilità reali di intervento, traducendo la direttiva in soluzioni concrete, scalabili e personalizzate.

Un elemento fondamentale è la diagnosi energetica preventiva, che permette di valutare lo stato di fatto dell’edificio e individuare gli interventi più efficaci. In questo contesto, il professionista è chiamato a utilizzare strumenti digitali di simulazione energetica, a interpretare correttamente la normativa tecnica e a formulare proposte di riqualificazione che rispettino i vincoli economici del committente, senza compromettere la qualità degli interventi.

Inoltre, alla luce della crescente complessità degli impianti e dell’evoluzione delle tecnologie, sarà sempre più importante il lavoro in team multidisciplinari.

Dal punto di vista normativo, il professionista è anche garante della conformità: ha il compito di verificare che i progetti siano allineati con le soglie minime prestazionali, con la normativa urbanistica e con le eventuali richieste delle autorità locali. Questo ruolo di supervisione tecnica richiede un costante aggiornamento professionale, reso necessario anche dalle continue revisioni legislative, come l’entrata in vigore del nuovo Decreto Requisiti Minimi 2025.

Per far sì che si possano raggiungere gli obiettivi prefissati, un ulteriore aspetto riguarda la formazione del committente. I professionisti svolgono un ruolo educativo, supportando il cliente nella comprensione dei benefici energetici ed economici delle soluzioni proposte. Questo è particolarmente importante nel settore residenziale, dove il coinvolgimento del cittadino è spesso condizionato dalla scarsa conoscenza delle opportunità normative e tecnologiche disponibili.

Infine, è essenziale che i professionisti siano coinvolti anche nei processi decisionali a livello politico e tecnico. Le associazioni di categoria, gli ordini professionali e i consorzi tecnici possono contribuire attivamente alla definizione delle strategie di recepimento nazionale della direttiva EPBD, portando la voce di chi opera quotidianamente sul campo e può fornire indicazioni pratiche per rendere la transizione davvero realizzabile.

Domande frequenti

In Italia il parco edilizio è costituito da una parte di edifici vincolati, come sarà necessario o possibile intervenire su di essi?

Sarà necessaria una valutazione caso per caso, privilegiando interventi compatibili con la tutela del valore storico, utilizzando tecnologie non invasive e soluzioni reversibili. La direttiva lascia flessibilità agli Stati membri su questo punto.

Come si può quantificare oggi un intervento che guarda al 2050?

L’approccio sarà progressivo: gli obiettivi intermedi più vicini, al 2030 e 2033 sono quelli più completi. Con grande probabilità verranno sempre più dettagliati gli obiettivi con il passare del tempo in funzione anche dell’andamento reale dell’ammodernamento del parco immobiliare. I parametri di riferimento saranno l’APE medio del 2020 e gli indicatori di consumo reale.

Le pompe di calore a metano saranno ancora ammesse?

No, la direttiva esclude soluzioni basate su combustibili fossili. Il trend va verso pompe di calore completamente elettriche alimentate da fonti rinnovabili e a zero emissioni.

Come si concilia la liberalizzazione dell’installazione degli impianti rinnovabili con la necessità di controllo tecnico e qualità degli interventi?

La semplificazione normativa agevola la transizione, ma deve essere accompagnata da una formazione adeguata dei tecnici e da controlli a campione per garantire la qualità degli interventi.

È previsto un aggiornamento del DM 26/06/2015?

Sì, è previsto l’arrivo del Decreto Requisiti Minimi 2025 che aggiornerà le soglie di prestazione energetica richieste, tenendo conto degli obiettivi della EPBD IV.

Nella direttiva si parla di PEB (Positive Energy Buildings)? Non sono così comuni, cosa sono?

No, nella direttiva non si parla mai di questa tipologia di edifici ma si concentra sul raggiungimento di emissioni zero. I PEBs sono edifici che riescono a produrre da fonti rinnovabili più energia di quella che consumano su base annua. Pur essendo ad energia positiva, questi edifici possono essere vincolati all’acquisto di energia dall’esterno in determinati periodi dell’anno o del giorno e non è garantito che siano qualificabili anche come edifici ad emissioni zero.

Qual è l'orizzonte temporale previsto per l'adozione della Direttiva?

La Direttiva deve essere recepita dagli stati membri, quindi anche dall’Italia, entro il 29 Maggio 2026 ma attualmente a causa di ritardi legislativi le cose non sembrano muoversi.